Referenzen in der Wärmeplanung

Wir beschäftigen uns bereits seit 5 Jahren mit der kommunalen Wärmeplanung. Ausgehend vom Wärmeplan für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben wir eine ganze Reihe von Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützt. Hier finden Sie einen Auszug unserer Referenzen.

Was uns auszeichnet

Wir sind ein Planungsbüro für kommunale Wärmeplanung, Kälteplanung und Transformationsplanung sowie Machbarkeitsstudien.

Bei uns bekommen Sie den digitalen Wärmeplan aus einer Hand – von der Akteursanalyse, der Kommunikationsstrategie über die strukturierte Datenerhebung, die GIS-Daten und die Berechnungen bis zur Präsentation in Gremien und der Öffentlichkeit. Wir bringen unsere gebündelte Expertise ein und bringen Sie stressfrei durch die Wärmeplanung.

Projekte

Wärmepläne für 1,4 Mio. Bürger:innen

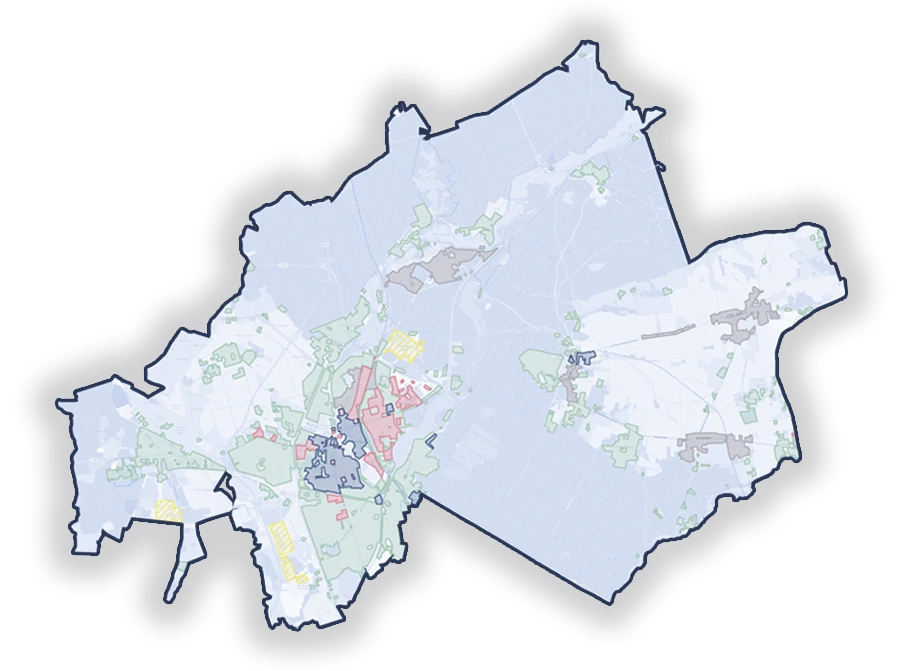

Projektgebiet

6 Bundesländer

Dezentrale Versorgung

Bei Ihnen existiert bislang kein Wärmenetz. Gleichzeitig stellt sich der Betrieb eines Wärmenetzes bei Ihnen als unwirtschaftlich dar. Eine Umstellung des Gasnetzes auf Biomethan und Wasserstoff ist nicht vorgesehen. Sie müssen sich daher selbst um den Heizungstausch kümmern.

Gasnetz-Prüfgebiet

Dieses Gebiet ist als Prüfgebiet für grüne Gase, wie Biomethan deklariert. In den kommenden Jahren wird geprüft, zu welchen Bedingungen ein Weiterbetrieb des Erdgasnetzes und eine Umstellung auf Biomethan möglich sind.

Fernwärme-Ausbau

Dieses Gebiet wird für den Fernwärmeausbau priorisiert. Hinweise zum zeitlichen Ausbaupfad entnehmen Sie bitte dem Wärmeplan.

Fernwärme-Bestand

Dieses Gebiet wird bereits mit Fernwärme versorgt und soll auch zukünftig effizient Wärme über das Wärmenetz bereitstellen.

Prüfgebiet für Wärmenetz

Aufgrund der baulichen Strukturen kann der Betrieb eines Wärmenetzes wirtschaftlich sein. Um lokalen Akteuren die Möglichkeit zur Umsetzung einzuräumen, ist das Gebiet als Prüfgebiet deklariert. Diese Einteilung ist im Rahmen der Fortschreibung zu prüfen.

Standardisiertes Vorgehen, erprobt in vielen Projekten

So individuell wie eine Gemeinde ist erfahrungsgemäß auch der für diese anzufertigende Wärmeplan. Wir denken Wärmeplanung partizipativ und integrativ, sodass sich die Wärmeplanung in die strategische Ausrichtung und das Leitbild von Akteuren und Kommune fügt. Dies trägt zu Akzeptanz bei und erhöht maßgeblich die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Aus diesem Grundgedanken resultieren jedoch variierende Anforderungsprofile, verschiedene zu beteiligende Akteure und eine veränderliche Datenbasis.

Wir haben unser Vorgehen standardisiert, um Wärmepläne zuverlässig und mit gleichbleibender Ergebnisgüte zu erarbeiten: Von der Akteursanalyse, der Kommunikationsstrategie, diversen Beteiligungsformaten über die strukturierte Datenerhebung, Berechnung und den Aufbau der GIS-Daten – alles aus der Hand von Theta. Die GIS-Daten werden am Ende des Vorhabens unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Was uns besonders ausmacht? Agilität: Wir können uns auf jede Projektsituation einstellen und können mit unterschiedlichsten Daten und Vorgaben arbeiten.

Wir gehen die Extrameile

Wir verlassen uns nicht nur auf Wärmebedarfs- und Wärmeliniendichte. Wenn wir Eignungsgebiete deklarieren, wollen wir datenbasiert prüfen, ob Versorgungssicherheit möglich ist. Daher prüfen wir einige Potenziale gebäudescharf, darunter Dachflächen-Potenziale, sowie die dezentrale Anwendbarkeit von Erdwärme- und Luftwärmepumpen – inkl. flächendeckender Schallindikation.

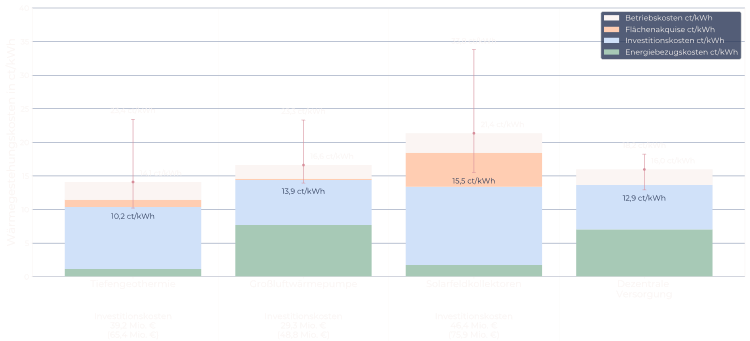

Um bereits in einem frühen Planungsstadium die Wirtschaftlichkeit zu betrachten, ist eine qualitative Potenzialanalyse nicht ausreichend. Daher erarbeiten wir bereits im Rahmen der Wärmeplanung Kostenindikationen für Wärmenetze, Erzeuger- und Speicherlösungen sowie dezentrale Technologien.

Am Ende drehen sich auch die Wärmeplanung und die daran anknüpfende Realisierung von Projekten um Wirtschaftlichkeit. Zur Ableitung der Eignungsgebiete führen wir einen indikativen Vollkostenvergleich für verschiedene Versorgungslösungen durch und setzten die Kosten in Relation zu sehr wahrscheinlich steigenden Preisen fossiler Energien. Wirtschaftlichkeit bildet den Kern unserer Kommunikation.

Wie läuft die Wärmeplanung ab?

Wir beginnen die Wärmeplanung zunächst mit einem Auftaktgespräch mit unseren Auftraggebern, um die Vision und bereits vorhandenen Planungen aufzugreifen und Akteure sowie Ansprechpersonen im Rahmen einer Akteursanalyse zu identifizieren. Wir stimmen die Akteursansprache, die Kommunikationsstrategie und die Terminkette ab.

Die inhaltliche Erarbeitung des Wärmeplans untergliedert sich in der Regel in vier Phasen: die Bestandsanalyse, die Potenzialanalyse, die Entwicklung von Ziel- und Zwischenzielszenarien samt Wärmewendestrategie sowie die Ausfertigung des Wärmeplans. Da diese Leistungsphasen weitgehend aufeinander aufbauen, erfolgt die Bearbeitung überwiegend sequentiell. Je nach Datenlage können Bestands- und Potenzialanalyse auch parallel bearbeitet werden.

Begleitend zum Wärmeplanungsprozess erfolgt eine umfassende Akteurs- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Eine frühzeitige und ganzheitliche Einbindung fördert nicht nur Akzeptanz, sondern hilft in die nachfolgende Umsetzung.

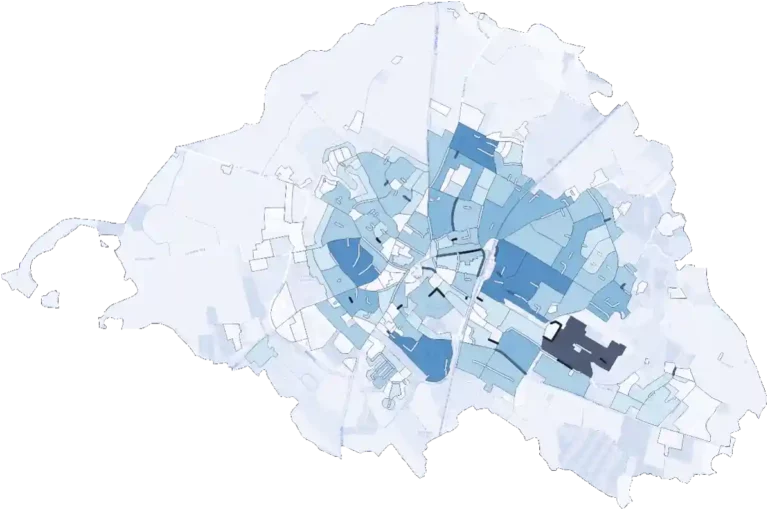

GIS-Daten

Ein wesentlicher Teil der Arbeiten und Berechnungen basiert auf Geodaten. Daher legen wir in der frühen Planungsphase ein GIS für das Planungsgebiet an, das über das Projekt fortlaufend gepflegt und aktualisiert wird.

Die wesentlichen Daten und Essenzen werden zu einem GIS-basierten Planwerk zusammengetragen und am Ende des Vorhabens zur Weiternutzung durch den Auftraggeber aufbereitet. Wir übergeben die GIS-Daten, unentgeltlich und ohne Drittanbieter und Folgekosten in gängigen Austauschformaten, wie Shape oder Geopackage.

Sollte Bedarf bestehen, ist es auch möglich, dass wir die weitere Pflege der Daten übernehmen.

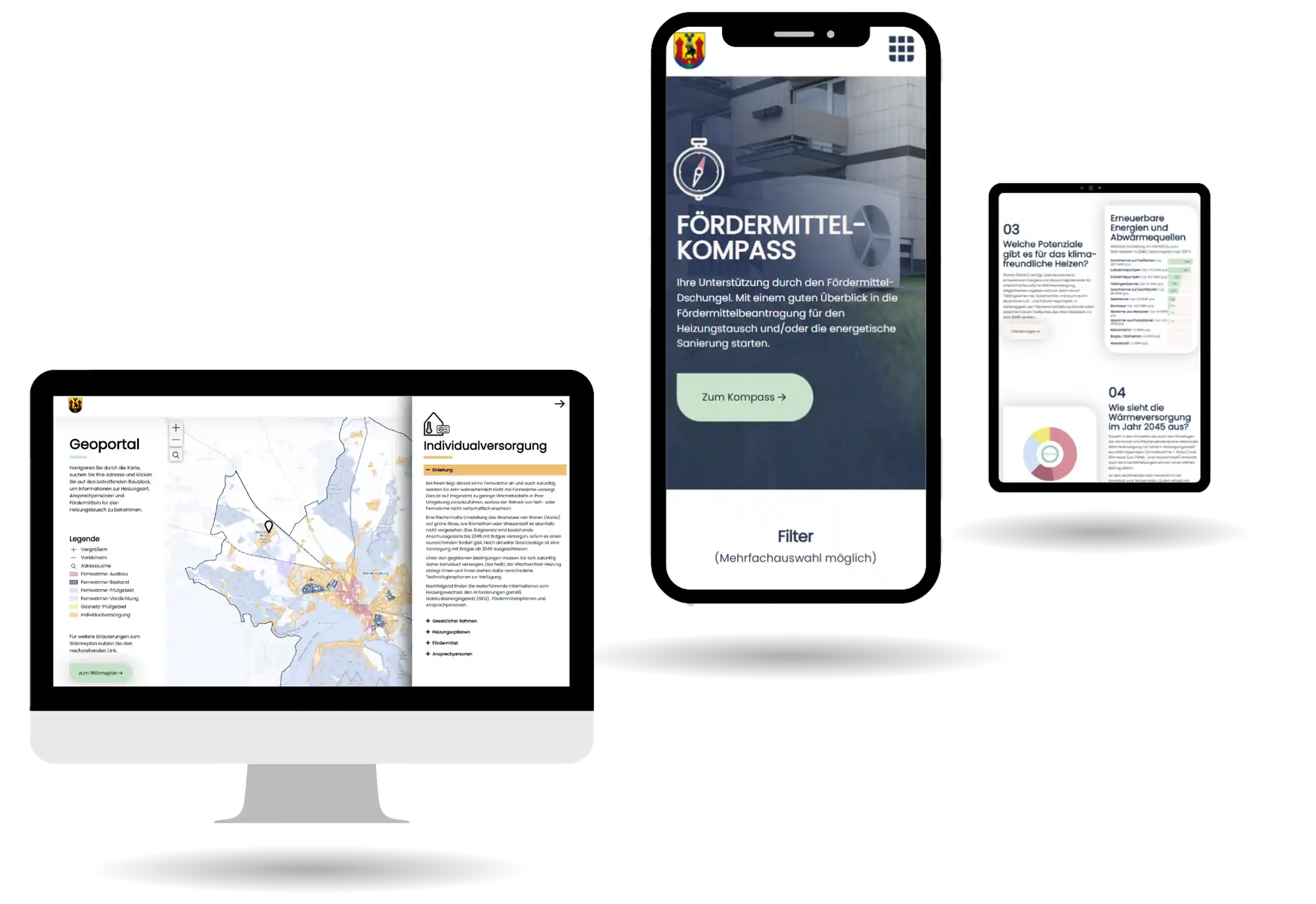

Klima-Dashboard: barrierearme Kommunikation in der Wärmeplanung

Leistungen

Hier finden Sie einen Überblick über unsere Leistungen im Bereich der Wärmeplanung oder kombinierten Kälte- und Wärmeplanung

Wärmeplanung

Wir übernehmen die komplette Wärmeplanung von der Kommunikation, über die Datenerhebung bis zum Bericht. Wir freuen uns, wenn Sie uns in Ihrer Ausschreibung berücksichtigen.

Kälteplanung oder kombinierte Wärme- und Kälteplanung

Wir erstellen für Sie einen Kälteplan oder unterstützen Sie bei der kombinierten Wärme- und Kälteplanung.

Potenzialstudien

Sie brauchen eine Einschätzung zu energetischen Potenzialen, wie Seethermie, Flussthermie, Abwärme und Geothermie, oder benötigen eine flächenhafte Analyse der Eignung von Luft- und Erdwärmepumpen?

Klima-Dashboard

Barrierefreie und dauerhaft zugängliche Informationsplattform für die kommunale Energiewende und insbesondere die Wärmeplanung.

Öffentlichkeitsarbeit

Wir organisieren, moderieren oder übernehmen Formate für die Akteurs- und Öffentlichkeitsbeteiligung vollständig.

Strategische Begleitung der Wärmewende

Der Wärmeplan ist fertig. Und jetzt? Wir begleiten Sie als strategischer Partner durch die Wärmewende und stehen Ihnen fortlaufend beratend zur Seite.

Fragen und Antworten (FAQ) rund um das Thema kommunale Wärmeplanung

Was ist ein kommunaler Wärmeplan?

Der Wärmeplan ist ein strategisches Werkzeug, das Wege aufzeigt, wie der Umstieg von fossiler Wärme zu erneuerbarer Wärme und unvermeidbarer Abwärme in einer Gemeinde, Samtgemeinde oder einem Amt gelingen kann.

Aus der Wärmeplanung erwachsen keine unmittelbaren Verpflichtungen. Allerdings ist eine frühzeitige und umfassende Beteiligung zentraler Akteure von besonderer Bedeutung, damit der Wärmeplan nach erfolgtem Beschluss auch in den Umsetzung gehen kann.

Damit der Wärmeplan Umsetzungsreife erlangt, muss das zu erarbeitende Konzept sowohl technischen als auch wirtschaftlichen Maßstäben genügen. Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und sich daraus ergebende Sozialverträglichkeit sind zentrale Aspekte eines guten Wärmeplans.

Das zentrale Element einer Wärmeplanung ist die Einteilung des Planungsgebietes in so genannte Eignungsgebiete, die darlegen, wo zukünftig mit Fernwärme zu rechnen ist und wo Bürger sich zukünftig ggf. selbst um Ihre Wärmeversorgung kümmern müssen. In Verbindung mit klaren Zeitvorgaben schafft der Wärmeplan Planungssicherheit für Akteure und Bürger. Ein fein ausgearbeiteter Wärmeplan ist damit als Fundament der Wärmewende zu sehen.

Wann muss der kommunale Wärmeplan vorliegen?

In Abhängig der Größe sind Kommunen verpflichtet einen Wärmeplan zu erarbeiten. Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern (Stichtag 01.01.24) müssen die Wärmeplanung bis zum 30.06.26 abschließen. Kleinere Gemeinden müssen einen Wärmeplan zum 30.06.2018 vorweisen können.

Welche Verpflichtungen gehen aus der Wärmeplanung hervor?

Keine. Es handelt sich beim Wärmeplan um ein strategisches Planungsinstrument, ohne unmittelbare Verbindlichkeiten für Kommune, Akteure oder Bürger. Allerdings gilt der Wärmeplan als Fundament einer durchdachten Wärmewende. Die Wärmewende muss passieren, um Klimaziele zu erreichen, langfristige Preisstabilität zu erreichen und eine gewisse Unabhängigkeit von fossilen Energien und Energieimporten zu erzielen. Regionalität und regionale Wertschöpfung sind die Zielrichtung der Wärmeplanung.

Ein guter Wärmeplan wird unter Beteiligung der zentralen Akteure erarbeitet. Dies fördert die Akzeptanz des Planwerks, was einen wesentlichen Schritt für die nachfolgende Umsetzung darstellt. Ein guter Wärmeplan geht in die Umsetzung!

Wenn es keine Verbindlichkeiten gibt, wie schafft der Wärmeplan dann Planungssicherheit?

Ein guter Wärmeplan wird unter intensiver Einbindung regionaler Akteure erarbeitet. Dies erhöht die Planungssicherheit und Akzeptanz auf Seiten der verschiedenen Akteursgruppen. Eine wesentliche Aufgabe der Wärmeplanung ist es, die verschiedenen Interessen und Ausrichtungen der Akteure miteinander zu vereinen. Dies erhöht die Umsetzungswahrscheinlichkeit maßgeblich.

Zudem legt der Wärmeplan Eignungsgebiete für Fernwärme, Gasnetze (Wasserstoff, Biomethan, biogenes Flüssiggas) und individuelle / dezentrale Versorgung dar. Da in diese Betrachtung sehr viele Parameter einfließen, wird sich an der grundlegenden Aussagekraft wahrscheinlich nicht viel ändern.

Wo heute noch Unsicherheiten bestehen, erfolgt meist eine Klassifizierung als Prüfgebiet. Dies sind Gebiete, bei denen heute nicht in schwarz und weiß unterschieden werden kann, weil zukünftige Entwicklungen abzuwarten sind. Leider besteht bis zur nächsten Fortschreibung (alle 5 Jahre) in diesen Gebieten Unsicherheit bzgl. des Anschlusses an ein Fernwärmenetz oder die Transformation bestehender Gasnetze. Bürger können jedoch selbst für Planungssicherheit sorgen und Ihre Heizung tauschen.

Darüber hinaus schafft der Wärmeplan vor allem Planungssicherheit für Bürger, die sehr wahrscheinlich keine Fernwärme bekommen werden und bei denen eine Umstellung des Erdgasnetzes auf grüne Gase ausgeschlossen werden kann. Sie müssen sich im Havariefall selbst um eine neue Heizung kümmern und haben durch die Wärmeplanung entsprechende Planungssicherheit gewonnen.

Ist der Wärmeplan nach Beschluss in Stein gemeißelt?

Nein. Die Wärmeplanung erfolgt auf Basis der vorliegenden Daten und wird durch Theta Concepts unabhängig, technologieoffen und mit wissenschaftlichen Standards erarbeitet. Dies ist unsere Grundlage für einen fundierten, partizipativen Wärmeplan.

Im Laufe des Betrachtungshorizontes von 20 Jahren werden sich jedoch signifikante Änderungen in vielen Kommunen, Samtgemeinden oder Ämtern ergeben, die eine Anpassung des Wärmeplans erfordern. Der Wärmeplan ist also kein starres Konstrukt, sondern wird zu gegebener Zeit aktualisiert. Gesetzlich ist eine Fortschreibung mindestens alle 5 Jahre gefordert.

Der Wärmeplan ist fertig. Muss ich jetzt meine Heizung ersetzen?

Dieser Zusammenhang zwischen dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch bekannt als Heizungsgesetz, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Grundsätzlich muss nach GEG keine funktionierende Heizung durch eine neue Heizung ersetzt werden. Das GEG regelt lediglich den technologischen Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien (und Abwärme) im Havariefall. Solange die Heizung im Schadensfall repariert werden kann, darf sie bis 2045 weiter betrieben werden. Fällt eine Heizung jedoch nach gewissen Wegmarken irreparabel aus, muss eine neue Heizung eingebaut werden, welche die 65-%-Regel erfüllt. Dies ist im GEG geregelt und hat nichts mit der Wärmeplanung zu tun.

Der Wärmeplan ist ein Planungsinstrument, das durch Gemeindebeschluss Gültigkeit erlangt. Zentraler Inhalt des Wärmeplans ist eine Einteilung in Eignungsgebiete, um Planungssicherheit zu schaffen.

Um einen kontrollierten Ausbau von Fernwärme oder eine kontrollierte Transformation des Gasnetzes zu erwirken, kann durch separaten zweiten Beschluss eine Gebietsausweisung für Fernwärme und Gasnetze vorgenommen werden. Wird eine solche Ausweisung vorgenommen, gilt die 65-%-Regel aus dem GEG in den davon betroffenen Quartieren 1 Monat nach Bekanntgabe des Beschlusses zur Ausweisung. Ein solcher, zweiter Beschluss kann ein Mittel für die Transformation sein, allerdings gibt es keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Die Entscheidung liegt im Ermessen der Kommunen.

In jedem Falle erfolgt eine Vorverlegung der Frist zur Einhaltung der 65 % in Bestandsgebäuden nur durch einen separaten, zweiten Beschluss.

Macht es Sinn, die Wärmeplanung mit einer Kälteplanung zu verknüpfen?

Mit Ausnahme technischer Anwendungen (u.a. Rechenzentren, Kühlhäuser) ist der Kühlbedarf von Gebäuden in unseren Breitengraden vergleichsweise gering. Das schließt die weitreichende Implementierung zentraler Kälteversorgung aus wirtschaftlichen Gründen zumeist aus.

Die Kältebereitstellung ist zudem weitgehend elektrifiziert und erfolgt bedarfsgerecht. Große Überpotenziale finden sich deshalb kaum.

Allerdings können sich Möglichkeiten in neu zu errichtenden Quartieren ergeben, die Synergien zwischen Wärme- und Kälteversorgung schaffen. In diesem Zusammenhang kann kalte Nahwärme durch bspw. oberflächennahe Geothermie und/oder Eisspeicher eine sinnvolle Option für neue Quartiere darstellen, die im Rahmen einer kombinierten Wärme- und Kälteplanung geprüft werden kann. Daher kann die Verknüpfung sinnvoll sein.

Wie bekommt man den Wärmeplan in die Umsetzung?

Eine umfassende technische und wirtschaftliche Betrachtung erhöht die Akzeptanz und Umsetzungswahrscheinlichkeit der Wärmeplanung maßgeblich durch breite Akzeptanz.

Aus diesem Grund sind verschiedene Perspektiven während des Planungsprozesses hinzuzuziehen. Umfassende Akteursbeteiligung ist deshalb ein zentrales Mittel für die spätere Umsetzung. Darüber hinaus ist ein Fokus auf Wirtschaftlichkeit und die Identifikation der zuverlässigsten und wirtschaftlichsten Versorgungsarten zu setzen. Wie Wärmewende lässt sich nur unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit umsetzen.

Weiterführende Informationen zur Wärmeplanung finden Sie hier!